STORIES

Convention Nazionale Ispettori Nautica

Si è svolto, presso la nostra sede di Bellaria, l’incontro annuale degli ispettori del settore nautica, in accordo alla Direttiva 2013/53/UE. L’evento di quest'anno ha dedicato la sua attenzione alle novità introdotte dal recente Decreto 17 settembre 2024, n. 133 di modifica al D.M. 146/2008 inerente le Visite di Sicurezza.

Durante la giornata, gli ispettori hanno avuto l’opportunità di approfondire i principali aggiornamenti normativi e di confrontarsi sulle implicazioni e le modalità di adeguamento richieste dalla nuova normativa. Questo momento formativo si rivela essenziale per garantire elevati standard di sicurezza e competenza nel settore nautico, contribuendo a mantenere il rigore e la professionalità necessari in un contesto in continua evoluzione.

Dal laboratorio alla tesi, congratulazioni Manuel!

Siamo orgogliosi di condividere il traguardo accademico di Manuel Montebelli che ha recentemente conseguito la laurea magistrale in Fisica con indirizzo Materiali e Nanoscienze.

Abbiamo incontrato Manuel in occasione del tirocinio svolto in Istituto Giordano durante la sua laurea triennale. Dopo aver conosciuto e apprezzato la sua serietà e la sua intraprendenza abbiamo deciso di proporgli di entrare a far parte del nostro team permettendogli di portare avanti, come desiderava, il suo percorso di studi.

Nel suo lavoro di tesi per la Magistrale, ha studiato l’adesione della vernice acrilica su superfici metalliche ed ossidate, combinando simulazioni computazionali su scala atomistica con test sperimentali eseguiti nei nostri laboratori. Un approccio che dimostra come teoria e pratica debbano unirsi per comprendere meglio i materiali e le loro applicazioni.

Complimenti Manuel per questo traguardo, ad maiora semper!

Tre giorni intensi al BAU 2025 di Monaco di Baviera!

Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare aziende e professionisti da tutto il mondo, confrontandoci su innovazione, test e certificazioni che guideranno il futuro dell’edilizia.

Portiamo a casa nuovi contatti, idee e stimoli che rafforzano il nostro impegno nel supportare il settore delle costruzioni con soluzioni sempre più efficaci e all’avanguardia.

Ringraziamo il Gruppo Cerbone per l’ospitalità e per aver condiviso con noi questa esperienza unica.

Guarda le foto dell'evento

AIPPL compie 30 anni: riconoscimento per l'Istituto Giordano come partner storico

Istituto Giordano ha partecipato ai festeggiamenti per il 30º anniversario di AIPPL Associazione Italiana Posatori Pavimenti in Legno, presso il Litoraneo Suite Hotel di Rimini.

Durante la cena sociale, in qualità di partner storici, ci è stata consegnata una targa di riconoscimento per consolidare una collaborazione di lunga data fondata su competenza e professionalità.

A rappresentare l'Istituto Giordano erano presenti l'Amministratore Delegato Sara Lorenza Giordano e Alessandro Trevisani, responsabile del laboratorio di tecnologia del legno, nella foto in compagnia del presidente dell'associazione Pietro Belloni.

L'evento è stato non solo un'occasione per celebrare un importante traguardo raggiunto, ma anche un momento per rafforzare i legami e condividere prospettive per il futuro.

Gita aziendale: Istituto Giordano visita Mantova

Una giornata trascorsa alla scoperta delle bellezze di Mantova che ha offerto l’opportunità di trascorrere del tempo tra colleghi in un contesto diverso, rafforzando i legami e apprezzando ancor di più il valore della collaborazione e del confronto.

Dopo la visita a Palazzo Te, capolavoro rinascimentale ricco di affreschi, dettagli decorativi e giochi di prospettiva, è seguita la mostra dedicata a Picasso, un’occasione per ammirare alcune opere dell'artista.

A seguire, un giro nel centro storico della città, concluso con una mini crociera sul fiume Mincio: un momento di svago che ha permesso di immergersi nella natura, tra chiacchiere e risate.

Guarda alcuni scatti della giornata

Servizio della trasmissione RAI Unomattina

Il servizio, realizzato dal programma RAI "Unomattina" presso i nostri laboratori di Gatteo, conferma come il nostro Istituto sia da tempo un punto di riferimento nel settore delle prove di sicurezza per i materiali edili.

Abbiamo mostrato in che modo testiamo i prodotti simulando eventi climatici estremi (uragani, tempeste e grandine) per garantire soluzioni innovative e sicure in un mondo sempre più influenzato dal cambiamento climatico.

Solo da noi potete assistere a test di questa portata, che contribuiscono a progettare strutture capaci di proteggere persone e beni in situazioni critiche.

Un sentito grazie al nostro team di esperti e al collega Giacomo Rito per il suo contributo durante la diretta.

📺 Non perdetevi il servizio, guardatelo ora!

30 anni di Istituto Giordano in Confindustria Romagna

Il nostro Amministratore Delegato Nazario Giordano ha ricevuto una targa per celebrare 30 anni dall’adesione di Istituto Giordano in Confindustria Romagna.

Visita delegazione esercito brasiliano durante programma di test per Leonardo

Presso la nostra sede operativa di Pomezia, durante una campagna di test di laboratorio commissionata da Leonardo S.p.A, abbiamo avuto l’onore di ricevere la visita di una delegazione dell’esercito brasiliano che ha visionato i nostri laboratori e i test in corso.

Scopri tutte le attività del nostro laboratorio di Pomezia

Visita istituzionale Ministro dell'Università e della Ricerca

Il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini è stata in visita istituzionale a Bellaria e si è recata anche presso la nostra sede storica, accompagnata dal Sindaco Filippo Giorgetti.

Visita ispettiva presso il cantiere navale Marconi del Comune di Cesenatico

I nostri colleghi della sezione Nautica (la responsabile Francesca Panarello e il suo collaboratore Ivan Mattera) hanno svolto - presso il cantiere navale Marconi del Comune di Cesenatico - l'ispezione per il rinnovo del certificato di sicurezza sulla barca storica "Barchet”, la cui costruzione risale al 1925.

Questa imbarcazione in legno è ancora navigante e appartiene al Museo della Marineria Cesenatico che ringraziamo per averci permesso di immortalare questo momento.

GLOBAL SOLO CHALLENGE 2023-2024 | Giro del mondo in solitaria

Il navigatore solitario Riccardo Tosetto ha concluso dopo 153 giorni di navigazione il Global Solo Challenge.

Partenza e arrivo a Marina Coruña a La Coruña in Spagna, posizione geografica ideale per un giro del mondo a vela tradizionale verso Est.

Istituto Giordano, con l'ispettore Simone Bragatto, ha effettuato sulla sua imbarcazione Obportus l'ispezione tecnica finalizzata al rilascio del certificato di sicurezza.Le nostre congratulazioni per questa impresa eccezionale!

Guarda il video dell'arrivo

L'Ing. Giuseppe Persano Adorno al meeting “Machinery Directive AdCo

Il 4 e 5 ottobre scorsi, il ns. Ing. Persano Adorno – in qualità di Presidente del Gruppo Europeo di Coordinamento degli Organismi Notificati per la Direttiva Macchine (CNB-M) – ha partecipato a Castelldefels (Spagna) alla riunione del “Machinery Directive AdCo (Administrative Cooperation in Market Surveillance)”, costituito dalle Autorità di Sorveglianza del Mercato degli Stati membri dell’Unione Europea e dell’EFTA.

Nel corso dell’incontro, l’Ing. Persano Adorno ha presentato le attività svolte dal CNB-M, che si concretizzano nell’adozione delle cosiddette “Recommendations for Use (RfU)”, finalizzate ad uniformare le modalità operative dei singoli Organismi Notificati.

Un giorno da ispettori…

Selfie scattato dalla responsabile della sezione nautica Francesca Panarello durante un’ispezione condotta presso Portoverde a Misano Adriatico insieme al suo collaboratore Attilio Mauceri.

Istituto Giordano è presente su tutto il territorio nazionale con una fitta rete ispettiva e con personale qualificato pronto a garantire un’assistenza sulle ispezioni per il certificato di sicurezza e per il certificato di idoneità al noleggio, oltre agli accertamenti tecnici eseguibili sui natanti da diporto.

Scopri la promozione in corso, clicca qui.

Buon compleanno Presidente

Tenacia, determinazione e fermezza sono tre aggettivi che contraddistinguono il nostro Presidente Rosalba Angelini Giordano, una figura che rappresenta tutta la storia del nostro Istituto.

Grande compagna di vita, imprenditrice, mamma, nonna, che fin da subito ha creduto nelle idee innovative di suo marito, il nostro fondatore Vito Lorenzo Giordano e ancora continua a sostenerle con la sua presenza e impegno costante.

Oggi desideriamo festeggiare il suo compleanno e le facciamo i nostri migliori auguri!

Istituto Giordano ospita RSG (the Recreational Craft Sectoral Group) a Rimini

Si concludono oggi - giovedì 11 maggio - i 3 giorni del 54° RSG Committee Meeting, tavolo tecnico per la Direttiva 2013/53 UE (Nautica da diporto).

ESSA International Leadership Award 2022

Quest'anno il prestigioso riconoscimento dell'associazione ESSA è stato attribuito a Roberto Porta, tecnico "storico" della nostra sezione di Security, per l'importante contributo allo sviluppo del settore.

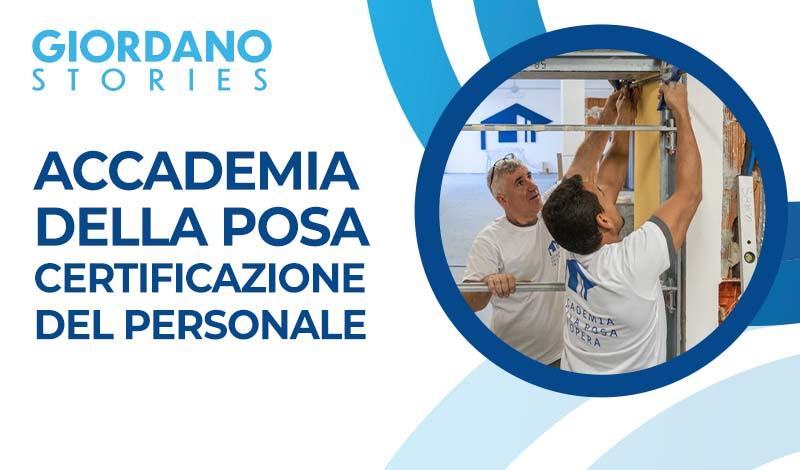

"Accademia della posa" sceglie Istituto Giordano come partner per la certificazione del personale

L’Accademia della Posa ha stretto una partnership con Istituto Giordano per certificare i posatori del domani. Il rilascio della certificazione è attualmente previsto per i posatori di infissi.

Gita aziendale a Venezia

La bellissima città di Venezia è stata quest'anno la meta della gita aziendale di Istituto Giordano.

Lo staff che ha partecipato ha vissuto una giornata speciale all'insegna dell'arte e della bellezza.

Guarda la PHOTOGALLERY

Progetto Città ad impatto positivo - Comune di Bellaria Igea Marina

Dopo aver partecipato con entusiasmo al progetto partito nel 2018, Istituto Giordano è tornato a sostenere PMG Società Benefit per l'impatto positivo in questa nuova iniziativa intrapresa nel 2021 e conclusa nei giorni scorsi.

Insieme ad altre realtà del territorio ed in collaborazione con il Comune di Bellaria Igea Marina , abbiamo donato a "Luce sul Mare Onlus" un veicolo attrezzato per l'accompagnamento di persone con disabilità e fragilità, contribuendo inoltre a piantare 39 tamerici nell'area del parco Pavese di Igea Marina.

Visita ufficiale del nuovo comandante dei vigili del fuoco di Rimini alla sede storica di Istituto Giordano

Mercoledì 2 Marzo si è svolta la visita ufficiale del nuovo Comandante dei VVFF di Rimini, l'ing. Piergiacomo Cancelliere, alla sede storica di Istituto Giordano a Bellaria.

Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi?

Hai bisogno di maggiori informazioni sui nostri servizi?